Por Francisco Galvache Valero*

Entre diciembre de 2014 y finales de enero de 2015, un grupo de jóvenes emigrantes egipcios de religión copta fueron secuestrados por milicias yihadistas libias obedientes al autodenominado Estado Islámico. El domingo 15 de febrero de este mismo año, su aparato de propaganda difundía un escalofriante vídeo al que titulaba: Un mensaje firmado con sangre para la nación de la cruz. La filmación comenzaba con el macabro desfile, en columna de a dos, de los secuestrados acompañados, cada uno de ellos, por el que, en breve, habría de ser su verdugo. Poco después, de espaldas al mar, de rodillas primero, y tendidos de bruces luego, sobre la arena, morían decapitados a cuchillo.

No era la primera vez en que el terrorismo yihadista perpetraba crímenes de esta índole. El 19 de agosto del año anterior había recomenzado las decapitaciones. Dos periodistas y dos cooperantes humanitarios occidentales fueron las víctimas de esta práctica; pero fue coincidiendo con el asesinato del último de ellos, el norteamericano Peter Kassig, cuando el ISIS publicó (domingo 16 de noviembre de 2014) la primera de sus decapitaciones en masa. En esta ocasión sus víctimas fueron 18 soldados iraquíes, todos ellos musulmanes.

Luego, otras noticias han venido dando cuenta de nuevos actos de barbarie como la muerte en la hoguera de un piloto jordano, de 17 soldados kurdos o, más de medio centenar de civiles tras el ataque a ciudad Kurda de Kirkuk, y habitada, también, por árabes suníes, turcomanos y cristianos.

Mientras escribo estas letras, los medios continúan transmitiendo noticias de lo que ya nadie duda que es una terrible escalada a escala global: quince personas muertas y otras setenta y cinco heridas en sendos atentados contra dos iglesias cristiana de la ciudad pakistaní de Lahore. En la universidad de Garissa, Kenia, ciento cuarenta y ocho estudiantes universitarios asesinados a tiros, prácticamente, uno a uno, por terroristas de Al-Shabab, tras comprobar que eran cristianos…

Pero nadie ajeno a la siniestra ideología del terror que inspira a las organizaciones yihadistas –tanto de la órbita de Al Qaeda o de la del proyecto de califato liderado por Abu Bakar al-Bagdadi– se ve libre de la amenaza mortal que proyectan una y otra franquicia a lo largo y ancho del mundo, cualquiera que sea su raza, su credo religioso o su nacionalidad. Todos son objetivo de su insania. Los cristianos y judíos, practiquen o no, tachados de cruzados, por considerarlos los enemigos históricos del Islam. Los Musulmanes sunníes no yihadistas, por su supuesta condición de impíos y apóstatas vendidos a los Estados Unidos, el gran Satán, y a sus esbirros, los restantes países de Occidente. La Chi´a porque fue la herética causante primera de la fitna (fractura) que, tras la muerte del Profeta, puso fin a la unidad de la umma que ellos pretenden restaurar, a sangre y fuego, en su proyectado califato. Y, por último, todas aquellas minorías religiosas, culturales o de cualquier otra índole que, tachadas con el signo de la increencia, compondrían el mundo de Al-kafirun, de los incrédulos recalcitrantes que no están dispuestos a someterse a la siniestra versión del Islam que ellos imponen.

De todos los estigmatizados por tales causas, ni siquiera los niños escapan a su furor homicida; recuérdese a los ciento treinta y dos escolares asesinados por los talibán durante el asalto a su escuela en la ciudad pakistaní de Peshawar a mediados de diciembre de 2014, o a los niños y niñas secuestrados y sojuzgados en Iraq, Siria, Mali, Somalia, Nigeria… Hasta la plaza de Tiananmen, en el corazón mismo del gigante asiático, llegó la muerte, en junio de 2014, de la mano de yihadistas suicidas uigures de la provincia de Xinjiang.

No hay porqué ir más atrás en el tiempo, ni repasar lo acontecido tan recientemente en Europa y en otras regiones de nuestro mundo, para comprobar hasta qué punto la amenaza del terrorismo yihadista se cierne sobre las civilizaciones, anunciando, en amplias regiones que otrora fueron cuna de ellas, nuevos y azarosos tiempos que de nuevos poco tendrían pues su llegada supondría, a no dudar, el retorno de la barbarie. Creo que Thérèse Delpech (2006:278) tiene razón cuando afirma que “las sociedades contemporáneas están atravesadas por el temor a lo desconocido, puesto que los hombres ya no reconocen el destino de la especie en el proceso histórico”.

No hay porqué ir más atrás en el tiempo, ni repasar lo acontecido tan recientemente en Europa y en otras regiones de nuestro mundo, para comprobar hasta qué punto la amenaza del terrorismo yihadista se cierne sobre las civilizaciones, anunciando, en amplias regiones que otrora fueron cuna de ellas, nuevos y azarosos tiempos que de nuevos poco tendrían pues su llegada supondría, a no dudar, el retorno de la barbarie. Creo que Thérèse Delpech (2006:278) tiene razón cuando afirma que “las sociedades contemporáneas están atravesadas por el temor a lo desconocido, puesto que los hombres ya no reconocen el destino de la especie en el proceso histórico”.

Y si esto le ocurre a las sociedades ¿cómo no pensar que son los propios seres humanos los que han visto disolverse el “decurso unitario de la historia” (Vattimo, 1994:13) y de su propia vida? Los vientos del “ocaso de la Modernidad”(Ibidem:12) ¿no se estarán llevando por delante las viejas tradiciones, las convicciones que permitían explicar razonablemente los fenómenos y acontecimientos muchas veces turbadores de la vida y que, al tiempo, ayudaban, aunque sólo fuera en cierta medida, a imaginar y proyectar el futuro? ¿Puede ser ese vacío interior una de las causas eficientes del desconcierto que induce al miedo que irrita la agresividad –que es propia del instinto animal de supervivencia- hasta, rotas o degradadas las bridas éticas de la cultura- traducirse en violencia? Y es que, como nos recuerda Sanmartín, la biología es la que nos hace agresivos a los hombres; “pero es la cultura lo que nos hace pacíficos o violentos” (Sanmartín, 2001:19). Y en este punto hay que decir que, si bien no todas las culturas son equivalentes desde el punto de vista ético, ni lo son tampoco los sistemas de significados que constituyen las religiones que, de forma más o menos determinantes, las vertebran, resultaría muy arriesgado establecer una relación causal entre religión y violencia como, en algunos casos, se pretende.

Creo que esta cuestión, desde muchos puntos de vista, ha cobrado especial relevancia en estos tiempos de crisis en los que, si bien gran parte de la humanidad sufre el mal de la violencia, de la escasez, de la enfermedad y de la zozobra, también puede ser cierto que una cada vez más clara conciencia de todo ello esté alimentando renovadas ansias de paz y de solidaridad; y que, gracias a ello, a pesar del dramático riesgo que entrañan los rebrotes de viejos populismos, se pueden estar entreabriendo las puertas de nuestro tiempo al advenimiento de un nuevo renacimiento de la libertad, sustentada en el valor fundamental de la justicia y expresada en el respeto y libre ejercicio de los derechos humanos.

La búsqueda de Certezas

Milenios de pensamiento acumulado aún no ha conseguido desentrañar el enigma tras del cual se oculta la compleja e inabarcable realidad del hombre. Su verdad, la explicación cierta, acabada, exacta de su ser, todavía continúa siendo un reto insoslayable para la antropología filosófica, y lo seguirá siendo para todos y cada uno de los individuos de la especie humana quienes, en el hondón de sus conciencias, con o sin palabras, perciben insistentemente, de forma más o menos clara, la llamada a satisfacer la urgente necesidad de conocerse a sí mismos para poder cumplir el mandato de su naturaleza que les apremia llegar a ser plenamente quienes son.

Milenios de pensamiento acumulado aún no ha conseguido desentrañar el enigma tras del cual se oculta la compleja e inabarcable realidad del hombre. Su verdad, la explicación cierta, acabada, exacta de su ser, todavía continúa siendo un reto insoslayable para la antropología filosófica, y lo seguirá siendo para todos y cada uno de los individuos de la especie humana quienes, en el hondón de sus conciencias, con o sin palabras, perciben insistentemente, de forma más o menos clara, la llamada a satisfacer la urgente necesidad de conocerse a sí mismos para poder cumplir el mandato de su naturaleza que les apremia llegar a ser plenamente quienes son.

Con el discurrir de las edades, tales barruntos irían siendo rumiados y racionalizados en la intimidad de las personas; y sus formulaciones tentativas y las que luego fueran siendo avaladas por la experiencia, resonando en el seno las sociedades a las que su dimensión relacional fue dando lugar, nutrirían, a lo largo de siglos, el desarrollo medular de las culturas y de las civilizaciones con su enigmática carga. Y esto habría sucedido así hasta que, en una de ellas, la griega, emergieron con tanta claridad que merecieron quedar fijadas, ya para siempre, en dos sentencias, dos mandatos, que, desde la perspectiva antropológica propia de la civilización occidental, constituyen, desde entonces, el alfa y el omega del proceso educativo de los hombres y de las mujeres, su base de partida y su objetivo final: conócete a ti mismo y llega a ser lo que eres. La una, quizá socrática, se podía leer sobre la piedra del templo de Apolo en Delfos. La otra, cuyo cumplimiento, según Ortega, determinaría el advenimiento de la felicidad humana, en el imperativo verso de un hermoso poema de Píndaro.

Y es que el hombre, ese ser bifronte, varón o mujer, no sólo existe si no que vive; es decir: es y se reconoce viviente y actor protagonista de un drama biográfico que discurre sobre un escenario poblado de otros seres cuya realidad debe desentrañar, en más o menos íntima relación con todos ellos. Y hablar de protagonismo es hablar de libertad, de esa insigne capacidad inquisitiva, deliberativa y decisoria que nos permite, desde el pasado, actuar en el presente para subvenir nuestras necesidades, prevenir los riesgos y las amenazas a que podemos vernos expuestos, y preservar nuestra integridad, procurándonos un entorno suficientemente seguro desde el que poder sentar las bases que propicien un futuro acorde con nuestras aspiraciones.

El ejercicio de la libertad implica, pues, rigor y esfuerzo. Se necesitan para aprehender la realidad propia, la de los otros y la de lo otro, y también para evaluar alternativas y tomar decisiones adecuadas en contextos que nunca o casi nunca estarán libres de obstáculos, de dificultades no siempre previsibles ni superables, y que, consecuentemente, proyectarán incertidumbre en torno al éxito y a las consecuencias de lo decidido. Ciertamente, ser libre y estar decidido a vivir como tal supone estar embarcado en una arriesgada empresa que, por lo tanto, exige notable arrojo; pero justamente es en la libertad y en el género de vida que ella hace posible donde radica la dignidad de la persona humana. De ahí que atacar la libertad (y no digamos renunciar a ella) es atentar contra la propia esencia del ser y del vivir humanos.

El deseo de luchar contra la incertidumbre para reducirla en todo lo posible, el intento, en suma, de alcanzar certezas es algo inherente al hombre; las necesita y lo sabe. Su necesidad de saber abarca el qué y el porqué de su propia vida y los de las cosas; el por qué quererlas y el cómo lograrlas en un escenario de presente abierto hacia otros de futuro que desea y se ve compelido a prever y luego construir, aunque el temor le asalte y su determinación flaquee. Intuye que en la posesión de conocimiento, del saber cierto, preciso y oportuno, radica la mayor probabilidad de decidir con éxito en el arriesgado ejercicio de su libertad, en tanto que le facilitará el acierto al elegir y lograr lo que le conviene. Y adivina también, al tiempo, que, en el proceso deliberativo, decisorio y operativo que ello implica, el peso, la importancia de poseer o no criterios acertados resulta determinante para el éxito o el fracaso de su empeño. En consecuencia, no es de extrañar que la búsqueda de referentes y la elaboración de sistemas de significado que fueran fuentes de criterios verdaderos, hayan sido la ocupación preferente del pensamiento humano de todos los tiempos.

El deseo de luchar contra la incertidumbre para reducirla en todo lo posible, el intento, en suma, de alcanzar certezas es algo inherente al hombre; las necesita y lo sabe. Su necesidad de saber abarca el qué y el porqué de su propia vida y los de las cosas; el por qué quererlas y el cómo lograrlas en un escenario de presente abierto hacia otros de futuro que desea y se ve compelido a prever y luego construir, aunque el temor le asalte y su determinación flaquee. Intuye que en la posesión de conocimiento, del saber cierto, preciso y oportuno, radica la mayor probabilidad de decidir con éxito en el arriesgado ejercicio de su libertad, en tanto que le facilitará el acierto al elegir y lograr lo que le conviene. Y adivina también, al tiempo, que, en el proceso deliberativo, decisorio y operativo que ello implica, el peso, la importancia de poseer o no criterios acertados resulta determinante para el éxito o el fracaso de su empeño. En consecuencia, no es de extrañar que la búsqueda de referentes y la elaboración de sistemas de significado que fueran fuentes de criterios verdaderos, hayan sido la ocupación preferente del pensamiento humano de todos los tiempos.

El hombre es el único ser de la naturaleza que es, como ya se ha dicho, autor y actor protagonista de su propia historia; una historia individual inserta en la historia general de la especie humana. En sentido estricto, pues, sólo la especie homo sapiens sapiens y todos y cada uno de sus miembros, de forma individual u organizada en grupos más o menos formalmente institucionalizados, pueden ostentar tales títulos. Ni los fenómenos naturales, ni los sociales, ni los sistemas filosóficos, ni las ideologías, ni las religiones, ni nada de cuanto existe y fluye en nuestro universo-mundo, poseen, en sentido estricto, tal condición. Sólo por extensión, de forma más o menos impropia, puede aplicarse a las organizaciones e instituciones que promueven los hombres, y a las que libremente se adhieren, unos u otros, en razón de sus peculiares formas de pensar y entender el mundo, e impulsados por sus convicciones, ideales, aspiraciones y afectos. Sólo el mundo interior del ser humano permanece abierto al pensar filosófico, a la especulación teológica, a la ciencia positiva y a las ideologías… Y ninguna de tales ocupaciones –al margen de los aciertos o errores que resulten de su ejercicio- admite el calificativo de irracional, y sí, en cambio, el reconocimiento de su condición de raíz y basamento de la libertad de pensamiento y de expresión, a las que se halla indisociablemente unida la libertad religiosa.

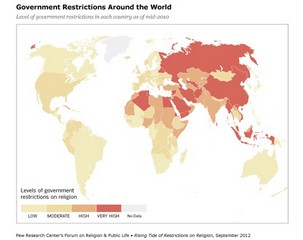

Desde tales presupuestos, pues, convienen al propósito u objetivo general de este trabajo, y en tanto que objetivos específicos del mismo: reflexionar acerca de los sistemas de significados que, en conjunto, configuran el hecho o fenómeno religioso, y sobre la influencia que indudablemente ejerce a través de sus manifestaciones específicas, las religiones, en el contexto de la sociedad y de la seguridad globales. Un contexto que, por dicha condición, trasciende las responsabilidades exclusivas del Estado; de un Estado que, frente a la religión, se muestra dubitativo, no pocas veces receloso y, con frecuencia, decididamente beligerante y a merced de fenómenos y acontecimientos desdichados dramáticamente reales, pero también de prejuicios y falsos estereotipos que, quizá hoy como nunca, oscurecen no sólo su imagen si no su realidad misma.

El hecho religioso a estudio

Sólo es necesario remontarse a finales del siglo XIX para situar el momento en que la religión, como objeto de estudio en tanto que fenómeno sociocultural e histórico de alcance universal, concitó el interés de la ciencia, pues fue entonces cuando, en medio del a menudo agrio debate que, desde el advenimiento de la modernidad, venían protagonizando ella misma con la teología, sobre la pretendida irracionalidad de fe y, consecuentemente, sobre la defensa de la razón como única vía posible de acceso al conocimiento de la realidad, un joven científico alemán planteó, en la Universidad de Oxford, una propuesta rompedora: estudiar el fenómeno religioso a través del estudio de sus manifestaciones específicas acaecidas a lo largo del tiempo y del espacio, desde la remota antigüedad hasta el presente, con el fin de establecer los rasgos característicos, principios y sistemas relacionales comunes a todas ellas, sobre los que poder formular teorías explicativas dotadas de consistencia científica.

Sólo es necesario remontarse a finales del siglo XIX para situar el momento en que la religión, como objeto de estudio en tanto que fenómeno sociocultural e histórico de alcance universal, concitó el interés de la ciencia, pues fue entonces cuando, en medio del a menudo agrio debate que, desde el advenimiento de la modernidad, venían protagonizando ella misma con la teología, sobre la pretendida irracionalidad de fe y, consecuentemente, sobre la defensa de la razón como única vía posible de acceso al conocimiento de la realidad, un joven científico alemán planteó, en la Universidad de Oxford, una propuesta rompedora: estudiar el fenómeno religioso a través del estudio de sus manifestaciones específicas acaecidas a lo largo del tiempo y del espacio, desde la remota antigüedad hasta el presente, con el fin de establecer los rasgos característicos, principios y sistemas relacionales comunes a todas ellas, sobre los que poder formular teorías explicativas dotadas de consistencia científica.

Como él mismo declaró, su propósito consistía, ni más ni menos, en dar a luz una nueva ciencia: la ciencia de la religión mediante la que cabría abordar cuestiones que, ciertamente, ya ocuparon a filósofos e historiadores desde la antigüedad clásica. Pero, en esta ocasión, las preguntas acerca de qué es y en qué consiste la religión, y sobre el porqué y el cómo se desarrollaron sus varias manifestaciones hasta alcanzar sus actuales perfiles, deberían obtener respuesta desde la neutralidad, la objetividad y el rigor que proporcionaría la metodología propia de la ciencia.

Aquella conferencia dictada por Fridrich Max Müller, en febrero de 1870, fue el pórtico de su Introductión to the science of the religión, dirigida a superar –estudiando la cuestión desde tan nueva perspectiva– la ya secular controversia existente entre pensamiento científico y pensamiento religioso, entre la ciencia y la religión, que se venía desarrollando, desde el siglo XVI en Europa, en el contexto más amplio del llamado proceso de secularización. Proceso que no discurría sólo en el plano de la discusión dialéctica entre fe y razón sino, más bien y más frecuentemente, sobre la delimitación de los ámbitos de lo sacro y de lo profano y en medio de las beligerantes relaciones existentes entre los poderes de una y otra naturaleza.

A partir, pues, de aquel evento, una cada vez más ancha cohorte de intelectuales: creyentes unos y escépticos otros, compartieron la convicción de que sería posible formular teorías plausibles acerca del origen y causas de la religión; y, si no probarlas de modo concluyente, sí, al menos, ofrecerlas a la comunidad científica y a la sociedad, suficientemente respaldadas por las evidencias que cabría alcanzar mediante el metódico y riguroso estudio comparativo de sus diversas expresiones primitivas, y de su evolución desde sus posibles orígenes hasta sus manifestaciones más recientes.

Me parecería si no impertinente sí presuntuoso abordar, aquí, siquiera sucintamente, el piélago de teorías –muchas de ellas contrapuestas– que, más o menos vigentes, han llegado hasta nosotros en relación con el objeto de nuestro actual interés. Sí estimo conveniente señalar, en cambio, que unas y otras coinciden básicamente en considerar las manifestaciones concretas del fenómeno religioso, como sistemas de ritos y creencias que inspiran comportamientos y conductas en relación, unas y otros, con lo sobrenatural, lo espiritual y/o lo divino; y –esto es importante- en interacción con las formas y expresiones culturales de las comunidades humanas, con sus modos de pensar y de vivir tanto a nivel individual como colectivo. Pero, a partir de este consenso básico, la diferencia y aun la disidencia –de menor a mayor calado según los casos- devino en norma.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, las teorizaciones de la nueva ciencia aparecen centradas, mayoritariamente, en la búsqueda del origen de las religiones; y, a lomos de la doctrina de la evolución social, sostuvieron que eran el resultado de un largo proceso que habría comenzado a partir de acontecimientos y circunstancias situados en las profundidades del pasado humano; y que, desde entonces, en interacción con los elementos y logros del lento proceso de desarrollo de la civilización, habrían ido ganando en complejidad, anchura y calado hasta alcanzar el desarrollo axiológico, preceptivo y cultual observable en sus reminiscencias actuales. En definitiva, cómo sugiere Pals (2008:509) el estudio de la religiosidad de los pueblos primitivos, desde este enfoque, nos daría a conocer “la bellota de la que creció el roble de la religión”.

En consecuencia, desde el punto de vista evolucionista, en la raíz de las actuales formas de religiosidad cabría apreciar –como sostuvieron Taylor y Frazer– la supervivencia de aquellos primigenios esfuerzos del hombre por dotar de inteligibilidad a una realidad existencial llena de perplejidades e inquietudes, bajo la amenazante presencia de inexplicables fenómenos cósmicos –origen frecuente de situaciones y acontecimientos adversos– frente a los que sólo cabría recurrir a la magia y/o al favor de imaginarios y poderosos entes situados más allá de la naturaleza, pero señores de sus, desde otras instancias, incontrolables fuerzas. Mientras que, desde subsiguientes planteamientos teóricos aún más reduccionistas si cabe, se constataría, en su origen, no sólo el fruto de la ignorancia si no, también, de patologías sociales tales como la neurosis individual generalizada alegada por Freud, o –como sostenía Marx– el designio de legitimación interesada de la propiedad privada, a costa de la alienación económica de las clases trabajadoras despojadas del fruto de su trabajo.

En cualquier caso, las religiones no serían otra cosa que formas explicativas elementales, escasamente racionales y, a menudo, flagrantemente injustas, que el paso del tiempo, el progreso de la ciencia y la lucha de clases no habrían logrado aún desvanecer. En definitiva, secuelas de un pasado tenebroso que, lejos de liberar al hombre de sus miedos ante lo desconocido, continuarían hoy sometiéndole a la esclavitud de la ignorancia y al opio de la resignación, so capa de soteriologías henchidas de promesas referidas a un más allá de los horizontes determinados por el fatum[1] o por la opresiva presencia de las clases dominantes.

En cualquier caso, las religiones no serían otra cosa que formas explicativas elementales, escasamente racionales y, a menudo, flagrantemente injustas, que el paso del tiempo, el progreso de la ciencia y la lucha de clases no habrían logrado aún desvanecer. En definitiva, secuelas de un pasado tenebroso que, lejos de liberar al hombre de sus miedos ante lo desconocido, continuarían hoy sometiéndole a la esclavitud de la ignorancia y al opio de la resignación, so capa de soteriologías henchidas de promesas referidas a un más allá de los horizontes determinados por el fatum[1] o por la opresiva presencia de las clases dominantes.

La hegemonía del evolucionismo social no resistió, impunemente, la crítica radical a la que fue sometido por parte de no pocos investigadores quienes, pronto, pusieron en evidencia el hecho de que, todo él, se basaba en meras e improbables conjeturas acerca de las formas más primitivas de la religión y de la vida social de las comunidades humanas (Evans-Pritchard, 1991:163-164). Tampoco el crédito científico de las teorías de Freud o de Marx han corrido mejor suerte en su intento de elaborar acabadas explicaciones del hecho religioso, superada ya su época de apogeo, allá por los años sesenta y setenta del pasado siglo, en los que su influencia sobre los desarrollos del postcolonialismo ideológico y el liberacionismo (tanto en su vertiente política como en la ética) fue extraordinariamente intensa.

Unas y otras teorías –se debe insistir- han sido acusadas de inconsistencia científica por autores que, si bien en unos casos eran simpatizantes o practicantes de alguna religión, en otros, por el contario, se declaraban explícitamente agnósticos cuando no ateos[2]. No obstante lo dicho, a día de hoy no asistimos, ni mucho menos, a la franca derrota de las teorías reduccionistas. Es cierto que, al margen de sus posiciones respecto de la religión, una buena parte de los autores –que probablemente roce la mayoría- reconocen, cuando menos, la importancia de su función social. Pero también lo es que más allá del recinto estricto de la antropología cultural, los viejos estereotipos que surgieron y se difundieron en y desde las corrientes del laicismo radical continúan presentes en la sociedad político-mediática de nuestros días, justificando formulaciones que, en no pocos casos, son admitidas, en amplios sectores de la opinión pública, como verdades asentadas y sancionadas por el rigor de la ciencia.

Tales prejuicios, pues, vienen a constituir el núcleo argumental, presuntamente justificativo, de una suerte de representaciones que describen la religión como una perturbadora realidad que, desde su irracionalidad, desde su injusticia o desde ambas cosas a la vez, constituiría un factor retardatario del progreso, de inestabilidad e incluso de fractura de la cohesión social; y que, por lo tanto, en no pocas ocasiones, incluso estaría, como elemento causal, en la raíz de la violencia política y social tanto del pasado como del presente. En consecuencia, aun reconociéndose la tolerabilidad de algunas de sus especificaciones, a la espera de su predecible desaparición a medida que el progreso de la ciencia vaya despejando interrogantes e incertidumbres en el ámbito de lo tangible y verificable, deberían ser, todas ellas, sometidas a medidas democráticas de control que mantuviesen sus creencias y prácticas reducidas al ámbito de lo privado o, mejor aún, en el aún más reducido de la conciencia. Todo ello, naturalmente, en beneficio de la seguridad, de la paz y del bienestar posible.

Cultura y religión

Más allá del estereotipo, y en conexión con el consenso conceptual básico existente sobre el asunto, hay que hacer notar una serie de elementos observables que, en relación con la cultura, caracterizan al hecho religioso; y, en tal sentido, encontramos, muy en primer término, que el conjunto de valores, actitudes y símbolos propios de las diferentes religiones, y las conductas que unos y otras inspiran, promueven y representan, se entrañan y desarrollan en el ámbito más amplio de lo que se entiende por cultura. En ella interactúan nutriendo y potenciando la dinámica de cambios que se operan en su seno, orientando las formas de pensamiento, los objetivos existenciales de sus gentes, las relaciones interpersonales y las de los grupos e instituciones de sus sociedades, las manifestaciones de su genio y de su creatividad… Y, en definitiva, favoreciendo la conformación de su peculiar marco axiológico y el desarrollo y arraigo de las actitudes profundas hacia los valores que lo componen, así como los hábitos y costumbres que ellos orientan dotándoles de sentido. Todos y cada uno de estos elementos, al entrelazarse, establecen y muestran los caracteres propios de cada cultura; es decir: dibujan los rasgos peculiares que permiten distinguir las unas de las otras.

Directamente relacionado con lo dicho, aparece un segundo carácter del fenómeno religioso: su universalidad. En todas las culturas conocidas del pasado, se han encontrado, al menos, vestigios de prácticas religiosas que hacen referencia a las grandes preguntas que se plantea el hombre, y a las que las religiones de todos los tiempos han tratado de dar respuesta. En el caso de las grandes tradiciones que perviven, la profundidad de la relación cultura-religión se hace aún más evidente. El nacimiento de cada una de ellas contribuyó decisivamente a la modulación y aún a la transformación de las culturas que fueron su cuna; al tiempo que sus manifestaciones formales, organizativas y prácticas también sufrieron variaciones, más o menos accidentales, inducidas por los cambios habidos en su entorno sociocultural y aun político.

Directamente relacionado con lo dicho, aparece un segundo carácter del fenómeno religioso: su universalidad. En todas las culturas conocidas del pasado, se han encontrado, al menos, vestigios de prácticas religiosas que hacen referencia a las grandes preguntas que se plantea el hombre, y a las que las religiones de todos los tiempos han tratado de dar respuesta. En el caso de las grandes tradiciones que perviven, la profundidad de la relación cultura-religión se hace aún más evidente. El nacimiento de cada una de ellas contribuyó decisivamente a la modulación y aún a la transformación de las culturas que fueron su cuna; al tiempo que sus manifestaciones formales, organizativas y prácticas también sufrieron variaciones, más o menos accidentales, inducidas por los cambios habidos en su entorno sociocultural y aun político.

Pero, en cambio, sus contenidos nucleares: todo lo relativo al concepto de divinidad, al ser del hombre, a los criterios de vida y al sistema significativo del ritual, en lo sustancial, no se han visto afectados por tales influencias. Es más: en la permanencia esencial de tales contenidos y tradiciones en las comunidades religiosas insertas, aun por mucho tiempo, en el seno de otras culturas alógenas, se evidencia otro de los rasgos comunes a ellas e incluso a otras de menor predicamento: su transculturalidad o, dicho de otro modo, su capacidad de trascender los límites de su cultura originaria y de instalarse y permanecer en espacios culturales distintos y aún diversos de aquellos donde tuvieron sus orígenes.

Y es que, si bien la religión es un fenómeno cultural, no es menos cierto que, como señala Barrio (2006: 42), es más que eso: “conecta, más allá de cada cultura concreta, con la dimensión natural o esencial del hombre. Y, justo por ello, posibilita la apertura al diálogo entre personas de culturas diferentes”. La historia de las grandes tradiciones religiosas demuestra que su mensaje y propuestas fueron entendidos y aprehendidos en espacios culturales muy distintos y muy lejanos entre sí, en el espacio y en el tiempo. Esto probaría lo dicho un poco más arriba. Pero también nos muestra la historia hasta qué punto puede llegar a ser inapropiado utilizar el término diálogo para designar a las dramáticas interacciones que precedieron y sucedieron a la irrupción y expansión de cualquiera de ellas, en contradicción o de la mano de los poderes temporales, en países de diferente religión y cultura.

En cualquier caso, la coexistencia –no tanto la convivencia- de religiones distintas en espacios culturales más o menos homogéneos es algo que viene siendo acreditado por la historia desde sus mismos comienzos. Pero, con la extensión y profundización del fenómeno de globalización, el número de sociedades –sobre todo occidentales- que, en la actualidad, acogen comunidades religiosas de origen distinto se ha multiplicado de tal manera que ya es imposible soslayar –especialmente en los países desarrollados- la necesidad de afrontar un nuevo reto: el reto que para la convivencia se plantea en las sociedades que se ha dado en llamar -sin excesivo rigor- multiculturales.

Religión y política

El hecho religioso, ya se ha dicho, se halla en conexión con la naturaleza del ser humano que es individuo e, inseparablemente, también es relación. Y es con esta doble cualidad de su naturaleza con la que conecta. La religiosidad sólo es predicable del ser humano, así como la sociabilidad es inherente al mismo. Ambas, en tanto que propiedades suyas, dan noticia de su condición de ser personal. Y es que en la persona se encuentra, en germen, la sociedad, sus formas naturales de gobierno y también, del mismo modo, las manifestaciones, más o menos socialmente articuladas, del hecho o fenómeno que nos ocupa: la religión.

De su sociabilidad deviene la sociedad; y de su politicidad –propiedad también ínsita en su naturaleza- las formas naturales de gobierno encargadas de velar por la seguridad y el orden social, es decir: por todo aquello que es propio de la vida y necesidades de la polis, de la política. Mientras que de su religiosidad se siguen los sistemas de significados, el credo, la moral y el ritual propios de cada religión concreta, y las formas de gobierno de la comunidad espiritual constituida por sus fieles.

En consecuencia, ambas realidades –sociedad extensa y comunidad religiosa –así como sus respectivas formas naturales de gobierno- son anteriores a la constitución política del Estado

En consecuencia, ambas realidades –sociedad extensa y comunidad religiosa –así como sus respectivas formas naturales de gobierno- son anteriores a la constitución política del Estado

“que, considerado en sí mismo, no existe espontáneamente, de forma natural, inconscientemente, como un resultado, igual que otras formas de gobierno o de lo político, sino por obra de la voluntad humana”, y cuyo “objeto inmediato consiste en la monopolización del poder y la actividad política” (Negro, 2010: 79).

En cualquier caso –se debe insistir una vez más en ello- la comunidad religiosa se halla subsumida en la sociedad extensa. Cada uno de los individuos que la componen son miembros de ésta última, participan de sus vicisitudes experimentan y cubren en ella sus necesidades cotidianas, son sujetos de derechos y les son exigibles deberes. En consecuencia, tanto en el plano de lo estrictamente privado como en el de lo social y político, influyen desde las cosmovisiones, credos y valores que informan el ejercicio de su libertad. Esto constituye un hecho de innegable resonancia política, que cobrará mayor o menor intensidad en función de la extensión, complejidad, cohesión interna y relieve social de su vida y manifestaciones externas.

Así ha sido a lo largo de la historia, y continúa siéndolo, todavía hoy, en las secularizadas sociedades del otrora Occidente cristiano, en las que el laicismo radical reverdece con nuevos bríos, de la mano del inmanentismo relativista que niega o ignora la trascendencia, y que ve, en Dios y en la religión, un trágico engaño que obstaculiza la plena realización del hombre.

Desde tales perspectivas, parece en trance de desaparecer la memoria histórica que, como dice Weiler, pertenece a la esencia de toda comunidad moral, basamento inexcusable sobre el que han de asentarse las comunidades políticas nacionales o supra nacionales y sus respectivos regímenes constitucionales, puesto que toda comunidad moral siempre es la resultante de los compromisos morales alcanzados por sus miembros, generación tras generación, en torno a los valores que fundamentan sus libertades y derechos, y que motivan su ejercicio y su defensa. Valores, pues, fundamentales que se explican desde las cosmovisiones reinantes en el seno de tales comunidades, que se hallan en la base de sus culturas, ínsitos en sus usos y costumbres, en el êthos de cada una de ellas, y en las que el hecho religioso y sus sistemas de significado ya vimos que juegan un papel de primerísimo orden en la formación de sus contenidos, caracterizaciones y en las expresiones de su derecho comunitario.

Contemplando las comunidades políticas del pasado, cabría recordar cómo la filosofía –cuando el Derecho fundado sobre los dioses del panteón griego y luego romano perdía credibilidad- se preguntaba acerca de si, el origen profundo de dicho Derecho, no estaría en el ser mismo del hombre, en su propia naturaleza. Aún en la Roma imperial continuaría el debate, mientras se abría paso el designio de deificación del Imperio en la persona del emperador en busca de su intangibilidad entre los dioses.

Y esto ocurría en un tiempo en el que, en una pequeña provincia de Oriente, en medio de un pueblo vertebrado en torno a una vieja ley que se pretendía revelada, una naciente corriente religiosa anunciaba con vigor la llegada del Reino de los cielos, del reino de un Dios cercano, origen del hombre y de todo lo creado, del que procedería toda autoridad y todo poder. Un reino del que su fundador –reconocido por sus discípulos como el Hijo de Dios, como el mismo Dios encarnado- sería titular, pero que, a diferencia de los reyes terrenales, se proponía reinar en los corazones de los hombres de buena voluntad quienes, orientados por sus preceptos, deberían llevar su fe a las gentes y cooperar con ellas al bien de todos, dando “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. (Evangelio Según San Marcos: 12, 17)

Al cabo de cuatro siglos, la religión cristiana se había extendido desde Jerusalén hasta los confines del Imperio y había cristianizado Roma y a su emperador. A partir de este hecho, “la cuestión planteada fue la de la eventual utilización del poder religioso (y, por consiguiente, del Dios de los cristianos) por el poder político” (Schooyans, 2004: 10), que buscaba en aquel la legitimidad de su ejercicio y la unidad y el respaldo de la comunidad moral que, como vimos, es la base sobre la que se asienta la comunidad política. Y fue entonces, con el restablecimiento, en Bizancio, de la antigua tradición judaica de la unción de los monarcas como símbolo de que su poder procedía de Dios, cuando dio comienzo la tensión dialéctica entre el principio inmanente, del poder político y el principio trascendente de la auctoritas religiosa; tensión que, con diferentes alternativas, ha llegado a nuestros días, y que es muestra de la influyente repercusión social y política del hecho religioso a lo largo de la historia.

Como el mismo Schooyans explica, los dioses estuvieron en el origen de la constitución de muchas sociedades políticas, hasta la aparición de otra suerte de religión, ya secularizada: la religión civil a la que Rousseau aludía, en El contrato social, como cimiento de la unidad política de las sociedades de tal naturaleza.

En uno y otro caso se pone de relieve que siempre ha existido la necesidad de sustentar los ordenamientos encargados de regular la convivencia de las sociedades en un Derecho positivo basado y legitimado en y por convicciones morales prepolíticas que, por serlo, habrían de ser de índole religiosa o cuasi-religiosa. En el primero de ellos, el sustento se encontraría en la sacralidad del Derecho divino. En el otro, en la sacra legitimidad natural conferida por un Derecho que se presume surgido de la naturaleza y del propio hombre, y que, por tanto, sería reconocible por él mediante la razón. Es decir: un derecho, pues, natural entendido como derecho de la razón al que Hobbes hará coincidir con el derecho positivo. Un derecho cuyo despliegue, sancionado por la infalible voluntad general presente en las mayorías, y expresado por sus representantes, se habría de traducir en leyes revestidas de santidad civil y que, consecuentemente, harían posible cumplir con los deberes de proteger y aplicar el contenido del contrato social -fundamento de la ordenada convivencia- y, en último término, de los preceptos y ritos de la religión civil encargada del culto a la soberanía de la nación.

Estado y religión en Occidente

Como es sabido, el Estado, en su sentido estricto, es una genial invención de Occidente. Más bien habría que decir de Europa que es su matriz gestante. Se admite que la noción de estatalidad comienza a tomar entidad propia en los albores del Renacimiento europeo. Es entonces cuando las monarquías comienzan a desarrollar un nuevo autoconcepto al añadir a su carácter estamental un nuevo rasgo definitorio: la territorialidad sobre la que se afirman legitimadas para ejercer el poder (potestas) frente al Imperio e incluso frente a la autoridad de origen trascendente (auctoritas) que encarna la Iglesia.

Luego fue la política la que, gracias a Maquiavelo, se explicó como la ciencia (y la práctica del poder) fundamentada en el origen inmanente del mismo, y destinada a estudiar, orientar y ordenar su ejercicio, de forma exclusiva, por el que, tras la teorización realizada por Hobbes, se reconoce ya como el Estado moderno. Desde entonces, en la base del agrio debate sobre lo sacro y lo profano, latirá con más fuerza aún la confrontación entre los poderes de la Iglesia y del Estado, y que nutre el proceso de secularización que ha venido discurriendo, hasta hoy, a mayor o menor ritmo, con menos o más acritud, en el seno de todas las sociedades occidentales e incluso, de forma más tímida o soterrada, en países pertenecientes a otras tradiciones religioso-culturales.

Luego fue la política la que, gracias a Maquiavelo, se explicó como la ciencia (y la práctica del poder) fundamentada en el origen inmanente del mismo, y destinada a estudiar, orientar y ordenar su ejercicio, de forma exclusiva, por el que, tras la teorización realizada por Hobbes, se reconoce ya como el Estado moderno. Desde entonces, en la base del agrio debate sobre lo sacro y lo profano, latirá con más fuerza aún la confrontación entre los poderes de la Iglesia y del Estado, y que nutre el proceso de secularización que ha venido discurriendo, hasta hoy, a mayor o menor ritmo, con menos o más acritud, en el seno de todas las sociedades occidentales e incluso, de forma más tímida o soterrada, en países pertenecientes a otras tradiciones religioso-culturales.

Por lo que respecta a Occidente, tal proceso de separación de los poderes político y religioso y, consecuentemente, de distinción y delimitación de sus respectivos ámbitos competenciales, hunde sus raíces en la época del nacimiento del pensamiento moderno de cuya mano llegaría, a caballo de los siglos XVII y XVIII, la primera gran crisis de la conciencia europea (Hazar, 1988). Una larga crisis que, después de que la paz de Westafalia pusiera fin a las guerras de religión, y estableciera la supremacía de los príncipes en lo secular y su derecho a imponer su propia religión a sus súbditos[3], desembocaría en la Revolución burguesa que, trasladando la soberanía del monarca a la nación de ciudadanos libres e iguales, sentaría las bases sobre las que se sustentaría el Estado liberal.

Desde la perspectiva del nuevo Estado y bajo su poder hegemónico que debería actuar como garante, se pretendió, luego, superar el contencioso bajo la bien intencionada fórmula de una Iglesia libre en el Estado libre. Tal aspiración presuponía la secularización del Estado y su reconocimiento como único titular del poder sobre lo profano (léase lo secular, lo público, lo político en suma), y la reducción del ejercicio de la autoridad religiosa al ámbito restringido de lo sagrado (entiéndase lo que, en sentido estricto, es objeto y sujeto de la religión). Pero la distinción de tales ámbitos y competencias no era –ni es hoy- fácil cuestión sobre la que cupiera esperar suficiente y general acuerdo. Más aun teniendo en cuenta la larga historia de desencuentros y de recíprocas intromisiones.

De manera que, la resistencia de sectores clericales a renunciar a arrogarse autoridad de hecho (cuando no de derecho) sobre asuntos estrictamente temporales (clericalismo) y la abusiva injerencia del Estado en el plano religioso (laicismo) continuaron alimentando la tensión a lo largo del siglo XIX. De una parte, en la actitud beligerante de los primeros latía su renuencia a abandonar adhesiones a ideas recelosas y aun contrarias a las derivas democráticas que, desde finales del XVII, atravesaban Europa; y, también, el justificado rechazo y el temor que provocaban lo sesgos y excesos del radicalismo que proclamaba la total autonomía del hombre al que Dios nada tiene ya que decir, y la supremacía legitimadora de la razón de Estado, bajo el aliento de un nuevo humanismo que sólo reconocía, como guía, el conocimiento propio de la ciencia empírica; ya que, lejos de cualquier ilusorio ‘más allá’, la realidad sólo tendría asiento en el más acá de la materia. Un humanismo que contempla al hombre, en la historia, necesitado de liberarse de la esclavitud de un Dios que tan sólo sería proyección de su ideal de libertad, y al que Nietzsche explicará que la voluntad de poder y su ejercicio constituyen la expresión suprema de la grandeza de la raza humana.

Este radicalismo no aceptará siquiera la neutralidad más o menos real de un Estado secularizado sino que perseguirá, como objetivo último, la secularización de la sociedad de la mano de ideologías que persiguen el ideal de un mundo regenerado por sólo el espíritu inmanente del hombre, a la medida de este y al margen, cuando no enfrente, de los referentes axiológicos del pasado de la Europa cristiana. El espíritu de Voltaire seguía vivo; y, junto a él, se hallaban: la fuerza creciente del nihilismo nietzscheano que anunciaba una nueva raza de hombre (que sólo la destrucción del orden axiológico judeocristiano permitiría alumbrar) y el romanticismo que envolvía y adornaba todo con su decadente sentido del honor, con su amor desesperado que rinde culto a la muerte y que embellece las aventuras del imperialismo, o que, por el contrario, enardece el fervor nacionalista de sus víctimas: los pueblos por él sojuzgados.

Con todo esto, frente a la magra oposición de la apologética –con frecuencia roma- de un confesionalismo nostálgico, los viejos agravios reverdecieron, alimentando y dando alas a la engreída razón de Leviatán, del Gran Hermano que espantara a Orwel: la exaltación de la razón de Estado legitimadora del poder absoluto de los Estados totalitarios que asolarían Europa, hasta provocar, en los inicios del siglo XX, lo que supuso –con palabras de Winston Churchill– “un colapso catastrófico (...) porque una oleada de auténtica locura ha barrido la mente de la Cristiandad.” (citado en Fromkin, 2004:22) Una oleada de locura que se materializó en el estallido de la Primera Guerra Mundial, trágico producto de “una crisis de moral de civilización, un fallo de la razón moral en una cultura que había legado al mundo la idea misma de razón mora” (Weigel, 2006:51). Una quiebra, en fin, del espíritu de Europa, que vino a abrir las puertas al totalitarismo genocida en Rusia y en Alemania luego; y, de la mano de ellos, a los sangrientos demonios de la Segunda Guerra Mundial cuyo fantasma, vivo y operante, continuaría, silente, actuando en la raíz de todos los conflictos nacionales y regionales que se sucedieron en el marco de la guerra fría.

Con todo esto, frente a la magra oposición de la apologética –con frecuencia roma- de un confesionalismo nostálgico, los viejos agravios reverdecieron, alimentando y dando alas a la engreída razón de Leviatán, del Gran Hermano que espantara a Orwel: la exaltación de la razón de Estado legitimadora del poder absoluto de los Estados totalitarios que asolarían Europa, hasta provocar, en los inicios del siglo XX, lo que supuso –con palabras de Winston Churchill– “un colapso catastrófico (...) porque una oleada de auténtica locura ha barrido la mente de la Cristiandad.” (citado en Fromkin, 2004:22) Una oleada de locura que se materializó en el estallido de la Primera Guerra Mundial, trágico producto de “una crisis de moral de civilización, un fallo de la razón moral en una cultura que había legado al mundo la idea misma de razón mora” (Weigel, 2006:51). Una quiebra, en fin, del espíritu de Europa, que vino a abrir las puertas al totalitarismo genocida en Rusia y en Alemania luego; y, de la mano de ellos, a los sangrientos demonios de la Segunda Guerra Mundial cuyo fantasma, vivo y operante, continuaría, silente, actuando en la raíz de todos los conflictos nacionales y regionales que se sucedieron en el marco de la guerra fría.

Transcurrido más de un siglo del comienzo de la Gran Guerra, la crisis moral de civilización que padecemos ya se ha hecho evidente para buena parte de los más cualificados intelectuales del momento, al margen, muchas veces, del signo y sentido de sus convicciones; y su diagnóstico coincide, sustancialmente, al situarla en la base misma de las quiebras de la cohesión, estabilidad y seguridad que padece nuestro mundo.

Lo político y lo religioso en el Islam

Ni en el Corán ni en la tradición islámica existe sentencia alguna parecida a la evangélica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Ya reparó en ello Al Banna[4] -con indiscutido acierto, en este caso- allá por los años cuarenta del siglo pasado. Y es que, mientras que Jesús rechazó radicalmente la visión temporalista de la esperanza mesiánica en que vivían los israelitas piadosos de su tiempo, Mahoma, desde el momento mismo de la Hégira y de la fundación del Islam en la comunidad de Medina, asumió el papel de guía espiritual y líder temporal de la comunidad de los creyentes. Es cierto que, a su muerte, se intentó un importante deslinde entre ambas competencias surgido de la necesidad de encontrar una alternativa al irrepetible modelo de liderazgo ejercido por el Profeta en el que, su condición de intérprete infalible de la revelación por él recibida, se hallaba intrínsecamente unida al ejercicio del gobierno temporal de la comunidad política constituida, en Medina, en torno suyo. Al sucesor (salvo para los seguidores de Alí, primer referente de la futura Shi´a), ya no se le reconocería, como a Mahoma, la inspiración divina ni, por tanto, el saber arcano que Dios habría confiado al Profeta. En consecuencia, sus sucesores tan sólo estarían investidos de la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad (umma), para su defensa y para la del Islam, a cuya doctrina y preceptos (la sharía) debería sujetarse a lo largo de su entera labor de gobierno.

A tal circunstancia se añadían otras derivadas de la explosiva expansión del Islam y de la inexistencia de paradigmas en las tradiciones preislámicas de Arabia. Sí lo había, sin embargo, en el amplio entorno del Mediterráneo Oriental del siglo VII en el que el cristianismo era percibido como una entidad bifronte encarnada en el Imperio de Bizancio: una entidad política que sostenía a la fe cristiana y que, a su vez, era sostenida por ella. Un reino indefectible que, según la cuestionada tradición de las iglesias siríacas de la época- regido por el emperador ungido en calidad de representante de Cristo en la tierra, habría de perdurar hasta el fin de los tiempos. Tal unidad político-religiosa pudo muy bien ser el necesario referente ideológico y estructural para la gobernación de un nuevo imperio, en ciernes por entonces, pero que, en menos de cincuenta años, habría de extender su dominio desde el desierto y el Creciente Fértil hasta el Estrecho de Gibraltar (Martínez, 2003:144-150)

De estos hechos referenciales, como bien explica Charfi (2001: 205), se tiene testimonio casi desde el comienzo de la andadura del Islam. El primero de los sucesores del Profeta –su suegro Abu Bakr- adoptó el título de califa (sucesor, en sentido estricto) del Enviado de Dios, el que viene después. Pero, a lo largo de los mandatos de los tres siguientes califas bien inspirados, y de forma progresiva, el significado del término evolucionó rápidamente hacia otros más explicativos de las dignidades y funciones que irían arrogándose los califas: el que desempeña el papel del Enviado, el encargado de perpetuar su obra… Hasta, por último, aparecer, ante la umma, como califa de Dios, luz de Dios e incluso la sombra de Dios. En resumen: a partir del cuarto o quinto, los sucesores del Profeta serán ya designados y reconocidos representantes de Dios en la Tierra; es decir: como los encargados de ejercer el poder “en nombre de Dios –o de la shari´a, variante que nada cambia en el fondo-“(Charfi, 2001:205) lo que conlleva, inevitablemente, la confusión, en ello, de lo político y de lo religioso.

De esta forma, el califato configurado en régimen autocrático sustentado en un confesionalismo radical, devino en peculiar teocracia inspirada –cabría decir- por un también peculiar “bizantinismo radical” (Cfr. F.J. Martínez, 2003:144-150). Es decir: por una verdadera ideología político-religiosa análoga a aquella otra –el bizantinismo- que, aunque mantuvo su influencia en el Occidente cristiano -en y desde el Imperio Carolingio (769-869)- prácticamente hasta el Renacimiento, fue desacreditándose, aceleradamente, a medida que las triunfantes huestes musulmanas ponían de manifiesto la vacuidad de la pretendida indefectibilidad del Reino de los romanos.

De manera que, aún antes de la caída de Constantinopla, el Imperio ya no era referente alguno para los nacientes Estados renacentistas; mientras que, por el contrario, su correlato, el califato islámico, residente desde entonces tras la Puerta dorada de Teodosio, en Estambul, todavía se hallaba instalado en la época del máximo esplendor del Islam, aunque ya abocado a un largo proceso de decadencia que le llevaría a desaparecer, en 1922, barrido por el viento reformista desencadenado por un general imbuido de las ideas secularizadoras de la Europa ilustrada: el general del Ejército otomano Kemal Attaturk.

De manera que, aún antes de la caída de Constantinopla, el Imperio ya no era referente alguno para los nacientes Estados renacentistas; mientras que, por el contrario, su correlato, el califato islámico, residente desde entonces tras la Puerta dorada de Teodosio, en Estambul, todavía se hallaba instalado en la época del máximo esplendor del Islam, aunque ya abocado a un largo proceso de decadencia que le llevaría a desaparecer, en 1922, barrido por el viento reformista desencadenado por un general imbuido de las ideas secularizadoras de la Europa ilustrada: el general del Ejército otomano Kemal Attaturk.

La caída del Imperio otomano supuso un auténtico shock y, al tiempo, un poderoso revulsivo en el seno de las sociedades musulmanas que, desde el siglo XIX, se veían sometidas al dominio e influencia de la Europa de las grandes empresas coloniales. Pero el impacto fue mayor y de más trascendencia político-religiosa en las élites intelectuales involucradas en los movimientos de reforma que, desde mediados del XVIII, se debatían entre la Tradición y la Modernidad; y, estos últimos, entre las pretensiones de modernizar el Islam o, por el contrario, de islamizar la Modernidad.

Los partidarios de islamizar la modernidad seguían la estela trazada por el pensamiento del ulema egipcio Al-Tahtawi quien, sin renunciar a la cultura arabomusulmana ni cuestionar la superioridad del Islam sobre las religiones reveladas precedentes, sí preconizaba una renovada exégesis del Corán y de la sunna[5] que permitiese su aplicación de forma adecuada a las nuevas exigencias de la época, y que permitiese tomar de Europa cuanto, en ella, había contribuido a su progreso. Por el contrario, los que pensaban en la necesidad de modernizar el Islam en orden a detener su decadencia y superar su atraso respecto de Europa, proponían también una exégesis renovada pero, esta vez, bajo la influencia del pensamiento ilustrado y, en alguna medida, de la escuela liberal europea (modernista) tan influida por el pensamiento laico.

De esta línea de pensamiento probablemente sea el intelectual probritánico indio Sayid Ahmad Jan, quien, con más radicalidad, extremó su aproximación a Occidente. Su deseo de cohonestar Islam y progreso le llevó a fundar, siguiendo el modelo de la Universidad de Cambridge, el Colegio Mahometano Anlgo-Oriental en cuyo proyecto investigador y docente se hizo patente la clara influencia del pensamiento liberal europeo, tanto en el plano económico como en el político y teológico, que le llevó a recaer en un grado tal de heterodoxia que concitó, hacia él y su proyecto, el rechazo de la mayoría de los ulemas tanto tradicionales como reformistas.

Aun sin llegar a tales extremos, en la aproximación a las formas políticas y sociales europeas que se producen en los países de mayoría musulmana a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, se advierte el deslumbramiento y la atracción que Occidente venía ejerciendo; especialmente, sobre la rama modernista del reformismo islámico que informaría al Estado laico[6] fundado por Ataturk, y que impregnaría, más tarde, a las élites gobernantes de los regímenes postcoloniales en los que las tendencias secularizadoras, de forma más o menos tibia, también comienzan a evidenciarse.

Entretanto, frente a tales posicionamientos desviacionistas respecto a las originarias claves regeneracionistas de los movimientos de reforma, se iba desarrollando un amplio movimiento que se sustenta en una nueva visión del Islam que predicaba el retorno crítico a las fuentes, pero que, al tiempo, siguiendo a Al-Afgani, promovía la acción política y social en defensa de la identidad islámica, frente a la que se considera acción disolvente de Occidente, y en orden a la recuperación de la unidad político-religiosa de la umma, de la comunidad de los creyentes, y la proyección universal del Islam a través de la proliferación de sociedades y regímenes asentados en él, e incluso reacciones más revivalistas que acabarán desembocando en el ancho cauce del islamismo, término al que los especialistas acuden, hoy, para aludir al plural fenómeno político-religioso, globalmente considerado, “cuya justificación ideológica inspira a los individuos y grupos (islamistas) que tratan de alcanzar la unidad político-religiosa de la umma, bajo el califato restaurado en la pureza del Islam; que ponen el énfasis en su dimensión política –en absoluto lateral- y que desarrollan su acción militante conjugando las formas de lucha (del yihad) según las circunstancias y el grado de radicalización de cada tendencia o facción. En primer lugar, contra la increencia y la impiedad reinantes en las sociedades musulmanas puestas al servicio del imperialismo occidental; y, en segundo, contra la yahiliyya exterior, la ignorancia impía, que debe ser sometida a la hakimiyya Allah, a la soberanía de Dios, en el Islam”. (Galvache, 2007:209)

La tensión entre este movimiento y las corrientes del reformismo modernista mantuvo un difícil statu quo mientras duraron los procesos de descolonización en los que la lucha contra los poderes coloniales y las élites colaboracionistas los mantuvo unidos. Pero, a medida que fueron llegando a término, la tensión se resolvió en conflictos abiertos contra el Estado, en los que, desde entonces y hasta hoy, la extrema violencia del terrorismo no ha dejado de estar presente, de la mano de las facciones más radicalizadas del islamismo yihadista que, desde la década de los setenta, también proyecta su sangriento daño sobre las sociedades de Occidente y del resto del mundo no musulmán.

El hecho religioso y la seguridad

En todas las regiones de la tierra, y a lo largo de la historia, el hecho religioso ha jugado un papel relevante e influyente en la vida social, cultural y política de los pueblos. En todos los casos, contribuyendo a la configuración de sus formas de vida en tanto que fuente de referentes éticos que contribuyeron, de forma decisiva (sobre todo en el caso de las grandes tradiciones), a la formación de las comunidades morales y a la cohesión vertebradora de las comunidades políticas sustentadas en ellas.

En el conjunto de las que comparten credo, el mismo también ha contribuido al establecimiento de profundos rasgos de afinidad, entre ellas y entre sus particulares culturas; como también fue, con demasiada frecuencia, signo de contradicción entre las pertenecientes a tradiciones religiosas diferentes. Pero, en cualquiera de los casos, las religiones han constituido, siempre, primordiales bases de partida para el estudio y la discusión de las cuestiones fundamentales que emergen de la entraña y giran en derredor del ser humano.

No se puede ignorar que, en el momento actual de la historia de Occidente, aunque la influencia de la cultura secularista sea la dominante, la concepción cristiana de la vida continúa presente y actuante más allá de la mera herencia de un calendario que acepta la práctica totalidad de la humanidad. Merece la pena recordar al respecto que, tras las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, en las que la religión ya no parecía influir demasiado en el orden social si no, todo lo más, de modo indirecto, e incluso cuando importantes sectores del catolicismo parecían tentados por el atractivo de lo nuevo iluminado por las luces deslumbrantes del mítico progreso continuo del bienestar, gracias a la ciencia y a la tecnología, cuando no caídos en la tentación del progresismo liberacionista de exportación marxista, una vez superada la azarosa etapa del postconcilio, cualquier observador atento pudo constatar hasta qué punto la puesta al día de la Iglesia, el aggiornamento –objetivo último, se afirmaba, del Concilio Vaticano II- lejos de una adaptación doctrinal a los valores secularistas o de la complacencia en la crítica feroz a la modernidad ejercida desde el pensamiento postmoderno latiente en Berkeley y en la revuelta del Mayo francés, se tradujo en un renovado discurso que, frente al racionalismo cientificista, al laicismo radical o al pensamiento débil, apostaba por reivindicar y restablecer la convergencia en equilibrio cooperante de la fe y de la razón –binomio motor de la civilización occidental- como base desde la que llevar a cabo su auténtico propósito: la nueva evangelización de Europa y del resto del Occidente de tradición cristiana.

Como recuerda Kepel (1995:13) –observador atento, ciertamente–, estos hechos tuvieron, por aquellos años, significativos paralelismos en espacios culturales y religiosos, muy distantes, en los que se producían fenómenos reactivos similares aunque, en ocasiones, de muy distinto signo: en el mundo protestante, donde el poder del relativismo naturalista encontraba campo abonado para innovaciones más que arriesgadas; en Israel, el renacimiento reactivo del judaísmo ortodoxo frente al sionismo laico –fundador del Estado y con el control de sus resortes- que, desde los años cincuenta, mantenía campañas de descrédito de los grupos y asociaciones jaredim; o, en el espacio cultural islámico, la escalada islamista que, tras la ejecución, en 1966, del egipcio Sayid Qutb, y con el hito señero del derrocamiento del Sha y la instauración de la República Islámica de Irán, ofrecía un abanico de tendencias en las que, junto a algunas luces de moderación y de tolerancia como el desarrollo del islamismo turco, abundan las sombras de radicalidad, de intolerancia y de violencia política y religiosa entre las que descuella la proyectada por la violencia extrema del terrorismo de Al Qaeda y del Estado Islámico.

El telón de fondo del escenario sobre el que se desarrollan tales fenómenos es el mismo: el daguerrotipo de la crisis de moral de civilización que, como afirma Weigel (2006:51): “aún está presente hoy en día”. Y, en todos ellos, se evidencian procesos de disgregación que sufren las sociedades carentes de un proyecto común que ilusione y aúne voluntades; la anomia que impide a los individuos y sociedades orientar su conducta, y que sería producto de una razón que, tras la muerte de Dios, habría sido incapaz de generar valores de solidaridad ni referentes éticos alternativos. Y es que, ante los ojos de todos ellos, el estado de crisis reinante “revela la vacuidad de las seculares utopías liberal o marxista, cuya traducción concreta es, en Occidente, el egoísmo consumista; y en los países socialistas y el Tercer Mundo la gestión represiva de la penuria, en un marco de olvido de la sociedad de los hombres” (Kepel, 1995:18).

Pero, a partir de este consenso básico, las diferencias entre los fines, las actitudes y los medios a emplear en la labor de transformación de las sociedades, en algunos casos, llegan a ser muy considerables en la curva de la tolerancia: desde la reforma a la revolución, desde la moderación al radicalismo sectario, desde la razón al fanatismo homicida. Ahora bien, en cualquiera de los casos, la inmensa mayoría de las iglesias, de los movimientos y de las organizaciones religiosas se encuentran lejos de cualquier veleidad que, en clave política, pudiera impulsarlas a disputar el poder al Estado o a intentar socavar su legitimidad de fondo. Y mucho menos aún, en el ámbito de lo que entendemos por Occidente, de la práctica de la violencia política y del terrorismo, salvo en el caso de minúsculas y marginales excepciones residuales del fanatismo religioso.

En el mundo islámico, aunque con manifestaciones mucho más numerosas y extensas, también es minoritario el asentimiento que logran las organizaciones que se encuentran empeñadas en tal dirección, aunque haya sido en el seno del Islam donde, al amparo de su visión totalizadora del mundo y de la vida, hayan surgido orientaciones rigoristas que mantienen, hasta el fanatismo, “que el Islam es una organización completa que engloba todos los aspectos de la vida”, tal como mantenía Al Banna (citado en Ramadán, 2000: 270), “una teoría universal e integrada que abarca tanto el universo, como la vida y la humanidad (y que) atiende a sus desarrollos, sus leyes, sus Estados, así como los modos de culto y de trabajo” (Qutb, 2007:57).

Entre estas últimas se encuentran quienes, a la estela del pensamiento de Sayed Qutb, consideran legítimo recurrir a la práctica de la violencia política e incluso del terrorismo, persuadidos de que el Islam “no es una mera teoría o un cúmulo de preceptos, si no que (también) es un método que aborda la realidad, y que pone de relieve la necesidad, primera, de poner en pie la sociedad musulmana cuya doctrina establece que no hay más dioses que Allah y que solo a Él pertenece la soberanía (hakimiyya)”; y que sostienen, coherentemente, que “el yihad no ha sido nunca un movimiento defensivo, según el pobre significado con el que se entiende ahora” si no “una lucha para imponer la soberanía de Dios a todo el mundo, al individuo y a la sociedad en el plano de la vida cotidiana” (Qutb, 1987:45-46).

Las que preceden, no son citas oportunistas tomadas del discurso de un autor marginal, si no de obras de uno cuyo pensamiento mantiene extraordinaria influencia en el radicalismo islámico de nuestros días, y en el que se asientan buena parte de los principios fundamentales de las organizaciones del terrorismo yihadista[7] que, el 28 de febrero de 1998, se unirían en el Frente Internacional contra los judíos y cruzados cuya organización central, Al Qaeda, perpetraría, tres años después, el 11 de septiembre de 2001, los trágicos atentados del 11 de septiembre, o las que obedientes al autodenominado Estado Islámico, en estos momentos y en terrorífica escalada, cometen, en cascada, secuestros, violaciones y asesinatos en masa de quienes consideran enemigos incluso por el mero hecho de ser cristianos o, simplemente, por no compartir su credo.

Toda esta gran tribulación, este inmenso incendio que ha tenido aceleradores como la desgraciada e inconclusa intervención en Iraq; la tan jaleada Primavera árabe, que, en el caso de Libia, provocó la caída de Gaddafi, la crisis de Egipto y la revuelta de Siria; el increíble, indiscriminado e injustificable apoyo occidental a la oposición al régimen –ciertamente dictatorial- de Damasco sin medir ni paliar, las consecuencias del todo previsibles que traería consigo, unido a cuanto acaece en Mali, Nigeria y Somalia, viene provocando éxodos descontrolados de población despojada de los más elementales recursos, que llena los campos de refugiados y que, en último extremo, acuciados por el terror y el ansia de supervivencia, buscando refugio en Europa, mueren a millares en el Mediterráneo embaucados y expoliados por los traficantes de seres humanos.

Esto que es, sin duda alguna, una quiebra radical no sólo de la seguridad sino de los más elementales derechos humanos, ha alcanzado ya la categoría de genocidio en todos los países en los que tales aberraciones están presentes. Y ello sin que la comunidad internacional de muestras de estar dispuesta a intervenir a tenor de las circunstancias y con el firme propósito de erradicar lo que ya es un enorme crimen de lesa humanidad.

Epílogo

Desde el final de las guerras de religión en el siglo XVII, más fundadas en cuestiones políticas que religiosas (que más bien formaban parte de la justificación ideológica de aquellos conflictos de poder), en Occidente, y hasta ahora, no se había imputado al hecho religioso, en tanto que tal, ser la causa directa de la violencia social y política. En la crítica retrospectiva ejercida desde el pensamiento laicista previo y posterior a la revolución burguesa, personalizándola principalmente en la Iglesia católica, sí que aparecen reiteradas acusaciones tópicas que se ejemplifican, de forma recurrente, con lamentables hechos y situaciones como las guerras cruzadas o los excesos de la Inquisición que derivarían, unas y otros, del espurio pacto entre el Trono y el Altar -consumado en tiempos del Emperador Constantino- en el que la Iglesia habría asumido un papel legitimador complaciente con los poderes despóticos del Viejo Régimen. Sobre todo esto, la crítica histórica, sin desconocer la magnitud y la trascendencia de tales errores históricos, viene introduciendo rigor allá donde cabe apreciar escasez de contextualización y exceso de sesgos ideológicos.

No obstante, desde que se desencadenó la violencia del terrorismo yihadista, y a la vista de su justificación político-religiosa, desde las huestes del radicalismo laicista no sólo se sigue poniendo en cuestión la racionalidad y la legitimidad del mismo hecho religioso y de su insoslayable influencia social, si no que se sostiene que su mera presencia en la sociedad constituiría un peligroso reservorio de gérmenes antidemocráticos, refractarios a la libertad y al progreso e incluso eventuales desencadenantes de la violencia política y aún del terrorismo. No se distingue con términos precisos el grado de riesgo que anidaría en unas u otras de sus especificaciones, corrientes o facciones, si no utilizando vocablos ambiguos como fundamentalista o integrista que, cuando se explican, resulta que se alude, con ellos, sorprendentemente, a aquellas corrientes, grupos o individuos que pretenden aplicar, a su conducta pública, y de manera ortodoxa (es decir: con coherencia), cualquier doctrina de índole religiosa.

Se olvidan tales acusadores de que la agresividad es una característica relacionada con el instinto de supervivencia en todos los especímenes del reino animal y, por tanto también en el hombre. Pero mientras que en los irracionales, el salto de la agresividad a la violencia obedece necesariamente al instinto, en el hombre, racional y libre, este salto puede ser controlado por la voluntad moldeada por la educación propia de cada cultura y, dentro de ellas, como explica Bronfenbrenner, por los micro, meso y macro sistemas sociales de influencia con los que el individuo interactúa desde su nacimiento hasta la muerte. En definitiva, el hombre nace agresivo, pero violento o pacífico se hace luego. En contra de lo que sostiene el relativismo, las culturas y los valores que las informan no son equivalentes. Ni tampoco lo son las religiones ni las estructuras y formas de gobierno que se desarrollan en su seno. Tampoco son iguales las sensibilidades ni las exigencias legitimadoras del uso de la violencia.

La religión, en sí misma, no es origen de la violencia: el mundo está lleno de gentes que encuentran en las religiones aliento y estímulo para la paz. Pero es cierto que si individuos, grupos o incluso segmentos sociales, sufren la intoxicación de orientaciones religiosas pervertidas por ideologías totalitarias infectadas por el germen de la violencia presente siempre en el fanatismo, los resultados son y han sido siempre devastadores. La humanidad tiene hoy desdichada constancia de ello. Pero también sería bueno que la tuviera del pasado. ¿Fue la religión el origen de los años del terror en la Francia revolucionaria? ¿Lo fue en el holocausto nazi o en el genocidio perpetrado por el comunismo soviético? ¿Tuvo que ver algo la religión en las masacres de la Revolución cultural de Mao o de los gemeres rojos en Camboya? ¿O en la violencia terrorista ácrata? ¿Fue acaso una justificación religiosa la que desencadenó el terrorismo del IRA en la católica Irlanda? ¿Lo es en el caso, todavía insepulto, del terrorismo de ETA?

Afortunadamente, aunque sin el eco que sería deseable, desde intelectuales que, con el máximo relieve, representan la cultura secularista estrictamente racionalizada, la valoración que se hace de la religión y de sus aportaciones es muy diferente. Aun partiendo de la convicción de que el Estado constitucional y democrático resulta intrínsecamente consistente desde argumentos no comprometidos con ninguna tradición religiosa, advierten, sin embargo, que una modernización desorientada de la sociedad que olvide que la filosofía no puede establecer la veracidad o falsedad de las intuiciones y los contenidos de las tradiciones religiosas sedimentados a lo largo de los siglos, y el hecho de que la propia filosofía es deudora de contenidos genuinamente cristianos, podría debilitar la cohesión y la solidaridad social hasta transformar a sus ciudadanos

“en mónadas aisladas que sólo se mueven buscando el propio interés, y que se dedican a esgrimir sus derechos subjetivos unas contra otras. (…) De ahí que, al Estado constitucional le convenga, por su propio interés, tratar con respeto todas las fuentes culturales de las que se alimenta la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos” (Habermas, 2006: 152),

porque de ella dependen los ordenamientos liberales, “y esa fuente podría agotarse a consecuencia de una desenfocada secularización de la sociedad en su conjunto” (Habermas, 2006:145).

También se admite comúnmente que a la tradición teológica cristiana que hunde sus raíces en el Medioevo y que llega hasta la Escuela de Salamanca, pertenecen los desarrollos relativos a los Derechos Humanos. Los cuales “no son comprensibles sin el supuesto de que el hombre como tal sea sujeto de derechos, tan sólo a título de pertenecer a la especie humana, portadora, en sí misma, de valores y normas que pueden ser descubiertas, pero no inventadas.” (Ratzinger, 2006: 170-171), o la idea de que el Derecho natural asienta sus bases en nociones previas al dogma cristiano, desde la que Francisco de Vitoria desarrolló su Derecho de gentes, reconocido origen del Derecho Internacional.

Tanto desde la perspectiva del humanismo laico como desde la de inspiración religiosa, resulta evidente la inexistencia de una concepción ética del mundo, ya sea de carácter racional o religioso, que sea aceptada de forma unánime por las sociedades de tan diferentes tradiciones y culturas. En consecuencia, resultan del todo plausibles y esperanzadoras las líneas de dialogo que se vienen abriendo en torno a la necesidad de asentar, conceptual y operativamente, un nuevo marco para la convivencia social y política de creyentes y no creyentes que, informado por la que se ha dado en llamar laicidad positiva, hiciera efectiva una verdadera neutralidad ideológica del Estado (su a confesionalidad), y que permitiera y promoviera actitudes de reconocimiento, de respeto y de tolerancia recíprocas, en favor de la participación democrática de todos en torno al vínculo constitucional garante de las mismas libertades éticas, sociales y políticas de todos los ciudadanos. En definitiva, un nuevo y deseable marco que, en opinión del filósofo laico Habermas (2006:161): “es incompatible con la generalización política de una cosmovisión laicista”.

En otro orden de cosas, pero directamente relacionadas con la solidaridad, con el Derecho y con la justicia garantes de la libertad y de la paz, las grandes tradiciones religiosas se han mantenido sustancialmente fieles a la regla aurea de la ética que señala, imperativamente: hacer el bien y evitar el mal, o, formulada de otro modo: hacer por los semejantes lo que se desea que hagan los demás por uno mismo. De manera que, la preocupación por la justicia social y la atención a los necesitados, enfermos y desvalidos en ninguna de ellas ha estado ausente. Pruebas abundantes de ello se pueden encontrar en la Torah, en el Nuevo Testamento, en el Corán y, desde luego, en los textos doctrinales que, a lo largo de los siglos, se han venido produciendo en el seno las tres grandes religiones monoteístas.

Pero aun siendo esto importante, también están ahí, proporcionando su testimonio, las labores asistenciales y de solidaridad de todo orden, desarrolladas por instituciones y organizaciones de inspiración y motivación religiosa: en el seno de las comunidades judías, en las sociedades de mayoría musulmana, en el mundo protestante y en la ingente y universalista labor asistencial que la Iglesia católica desarrolla a lo largo y ancho del mundo, a través de instituciones, congregaciones religiosas y organizaciones laicales y de voluntariado, en el campo de la investigación científica, de la educación, de la sanidad, del desarrollo, del análisis, mediación y resolución de conflictos de índole social y política, del diálogo intercultural en el contexto internacional y en el seno de aquellas sociedades que el intenso flujo migratorio de las pasadas décadas ha convertido en multiculturales[8].

En definitiva, tanto en el primero como en el segundo, tercero e incluso el cuarto mundo, actuando en todos esos campos que suponen ámbitos de oportunidad para la cooperación, los Estados dispuestos a promover el desarrollo de sus pueblos desde el respeto a la justicia, la libertad y, en definitiva, a los derechos humanos (fundamento último de la seguridad, del bienestar y de la paz auténtica) pueden encontrar, en las religiones rectamente entendidas, colaboradores eficaces y verdaderamente expertos en humanidad.

No obstante, como nos demuestran, día tras día, los mensajeros del terror y de la muerte, "es verdad que una religión puede enfermar y llegar a oponerse a su naturaleza más profunda, cuando el hombre piensa que debe tomar en sus manos la causa de Dios, haciendo a Dios de su propiedad privada"[9]. Y es que, como afirma la máxima latina, la corrupción de lo mejor es lo pésimo.[10]

Francisco Galvache es Coronel (R) del Ejército y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.

Referencias

RAMADÁN, (2000). El reformismo musulmán, Barcelona, Bellaterra.

BARRIO, José. Mª, (2006). Antropología del hecho religioso, Madrid, Rialp.

CHARFI, Mohamed, (2001). Islam y Libertad, Granada, ALmed.

DELPECH, Therèse, (2005) El retorno de la barbarie en el siglo XXI, Buenos Aíres, El Ateneo.

EVANS-PRITCHARD, Frederick (1991). Las teorías de la religión primitiva, Madrid, Siglo XXI.

FROMKIN, David (2004). Europe´s Last Sumer: Who started de Great War in 1914, (New York, Alfred A. Knopf.

GALVACHE, Francisco (2007). “El pensamiento islamista en el siglo XX”, en SEGURA, Armando, (Dir.), Historia universal del pensamiento filosófico, Ortuella. Liber.